此次品牌商标之争,争得也是MIJI多年在中国运作得来、立足于大商业区的精品店形象,而群众对于无印良品的印象也远远高于MUJI,商标事件曝光后,议论随着判决逐渐升温。

近期北京无印良品(Natural Mill)其母公司北京棉田纺织品有限公司日前起诉日本无印良品母公司株式会社良品计划及其中国分公司无印良品(上海)商业有限公司侵犯其商标权并且胜诉,这是自乔丹、新百伦的商标争夺战后,终于又传来我国的山寨品牌的“捷报”。

“终审判决表明:“正品”(良品计划及其中国分公司无印良品(上海)商业有限公司)需放弃使用“无印良品”商标,并向“山寨”公司赔款数十万元。截止至发文时,MIJI官方尚未答复此事。”

“山寨”无印良品是什么

“山寨”无印良品是北京棉田纺织品有限公司旗下的一个床品品牌,我们对比了一下两个品牌的某猫旗舰店,整体布局上确实有着不小的相似之处,产品主要也符合24类(纺织品、床上用品、毛巾相关)商品,虽然MUJI的产品线非常广,不会有太大的竞争情况,但无印良品被MIJI运营这么多年所带来的品牌价值远远不仅于此。

从旗舰店来看,“山寨”无印良品的价位并不低,整体风格也是偏向日本MUJI的精致日式小清新。先不说质量问题,枕套枕巾的价格63-99左右、四件套的价格为319-599,这在国内的床品品牌中,价位已经算偏高,但销量最高的可达一万三千多件。但相对来说比MUJI还是要低上不少,因为相似的产品风格,甚至是相同略微改动的商品设计,让很多人将:“无印良品”看做“MUJI”的替代品牌。

此次品牌商标之争,争得也是MIJI多年在中国运作得来、立足于大商业区的精品店形象,而群众对于无印良品的印象也远远高于MUJI,商标事件曝光后,议论随着判决逐渐升温。

“山寨”无印良品事件主要评论

从某宝客户端搜索可以看出,搜索“无印良品”字样日本MIJI排名第一,而紧随其后的就是所谓的“无印良品旗舰店”对此事件,网络上众说纷坛,主要分为三种类型:

认为应按照法律先注册为准,不能名气大就偏向谁:“按照商标法,北京2000年注册,日本的MUJI在2004年才进入中国,当然是谁先注册谁拥有商标所属权,不能你有名就商标归你啊。”

认为中国品牌在国外经受过不少类似事件,为什么情况翻转态度不同了:“英雄不也被外国人抢注了,类似的一大堆,怎么轮到中国人注册个商标就对自己人冷嘲热讽了”。

还有认为抢注商标本没有什么,但是整个店面装修布置风格都往MUJI身上套,这样就很有问题。

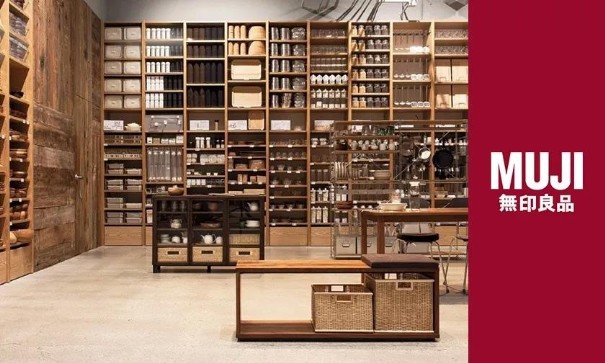

尤其是第三点店面布置和装修都非常像MUJI,相信是很多人看到“北京无印良品”的第一感觉。我们先来看看这个被称为MUJI替代品的“山寨”无印良品到底什么来头。

“山寨”无印良品的产生

其实早在1999年"株式会社良品计划"向商标局申请注册"無印良品"商标,指定使用在第16、20、21、35、41类商品或服务上,但是没有在第24类(纺织品、床上用品、毛巾相关)商品上申请注册"无印良品"商标。

于是问题来了,半年后海南南华实业贸易公司申请在第24类注册第1561046号"无印良品"文字注册商标,他们在2004年将这个商标卖给了现在的北京棉田公司。

其实这只是众多“无印良品”中凤毛菱角,只是北京棉田纺织品有限公司是最突出的一个,他们还申请注册了"无印良品、无印良品Home、无印良品风"等非常多的相关商标。由于无印良品在中国的子公司"无印良品(上海)商业有限公司"除了muji.com.cn之外并未保护其他相关域名与商标,中国商标网显示相关商标注册申请多达200多条。大部分为中国公司。

2001年MUJI母公司开始提出异议申请,但一直未得到结果,直到最近彻底败诉,从时间与行动上来看确实有着刻意注册的痕迹,但案件已经落定,“无印良品”这个商标注定与MUJI再无关联。

MUJI市场影响力不足带来的后果

在“山寨”无印良品还反手告了日本MUJI后,北京知识产权法院裁定了北京棉田公司胜诉的原因说:其无印商标"长期宣传和使用已具备极高的知名度"。嗯?怎么回事,难道大家认为的无印良品不都是MIJI吗?

如果单纯按照商标法来说,日本无印良品的败诉似乎无话可说,在中国奋战了近20年的MUJI,怎么就没有宣传和知名度了呢?或许主要原因也还是MUJI的品牌形象塑造上:立足于大商业区的精品店形象,让无良山寨以所谓的“高性价比”钻了个空子。

从2005年正式进入中国市场,与本土仅作为“杂货小物”开设在各个地铁、街道的定位不同,谨慎的MUJI为了维持中国偏高端的品牌形象,13年来仅仅开设了235家门店。而高至两倍的价格差距,让产品质量与设计的硬件设施也抵挡不住品牌溢价所带来的落差感。即使四年以来连续九次降价,但已经没有办法阻挡品牌已经流失的客户群。

而这些共同构成了MUJI在中国市场的门店规模强烈不足,中国制造、价格差带来的性价比不高吸引不了新的消费者,无印良品同类型,还强调高性价比品牌也越来越多,某种程度上也是在助长这些山寨品牌。

各大电商平台打着“无印良品供应商”的旗号,纷纷推出与MUJI设计外观几乎没有任何区别的产品。售价却只有二分之一甚至三分之一。还有刚刚获得十亿元融资的名创优品,同类型的销售模式,加上低廉的价格,不算差的商品,综合来说很大程度上吸引走了不少喜好类似风格的消费者。

END:

此类事件在中国甚至国外市场已不是第一次发生,也不会是最后一次,品牌的影响力与名字效应,也应当建立在商标法律条文的基础上,经历MUJI这次的商标争夺大战,我们也能看出想要保证品牌利益,入驻其他国家市场时及时注册商标的重要性,这样的亏中国品牌吃的绝不算少。

商标抢注无非是品牌名字的称呼,消费者最终关注的还是品牌产品的质量、设计与性价比。抄袭必然不可取,及时看清市场走向,调整品牌结构策略也是品牌能够欣欣向荣的必备条件之一。

编辑:alushazi